介護やリハビリテーションの現場などで使われるADLやIADLという言葉。介護の現場と関わりを持っている人ならば、耳にする機会もたくさんあるのではないでしょうか。事実、介護や看護に携わるなかで、ADLとIADLの2つはまさに必要不可欠な言葉です。そこで、この記事ではADLとIADLの定義や、両者の違いについてもわかりやすく説明します。

目次

ADLとは

ADLは英語のActivities of Daily Livingから取った頭文字を並べた言葉です。Activitiesは動作という意味で、 Daily Livingは日常生活を表している言葉なので、ADLを日本語に訳すと『日常生活動作』になります。

ADLは、普通の生活を送るために必要とされる、ごく日常的で基本的な動作の総称を表すときに用いられます。具体的には食事、更衣、洗顔や歯磨き、整容、排泄、入浴などが当てはまります。さらに、立ち上がったり起き上がったりという起居動作、ベッドから車いすに座ったり車いすから便座へ移ったりするような移乗、リビングルームからトイレへ行くときのような移動もADLの定義に入る動作です。

また、ADLは、動作のレベルから見た評価でも分けられています。具体的には「しているADL」と「できるADL」などの分類です。前者は、普段の生活の中における日常的な行動です。一方、後者の「できるADL」は、その動作を行う能力はあるという意味です。診察や訓練のときにはすることが可能でも、体力や環境をはじめとするさまざまな要因から、日々の生活では必ずしも自然にはおこなわれていない動作を指しています。つまり、あるときは自分一人でできたとしても、いつもできるわけではなく、介助が必要になる行動も当てはまります。

ADLの評価

ADLは、その動作を行うことができる度合いを評価して、点数を用いて表すことが可能です。ADLの評価ができると、どのような種類の介助や介護が、どのくらいの程度で必要となるのかを明らかにする判断基準になります。そして、点数などで具体的に評価できると、複数の人員や職種が介護に関わる場合でも、対象者の自立度や介護量などの重要な情報を共有する際の大きな助けになります。

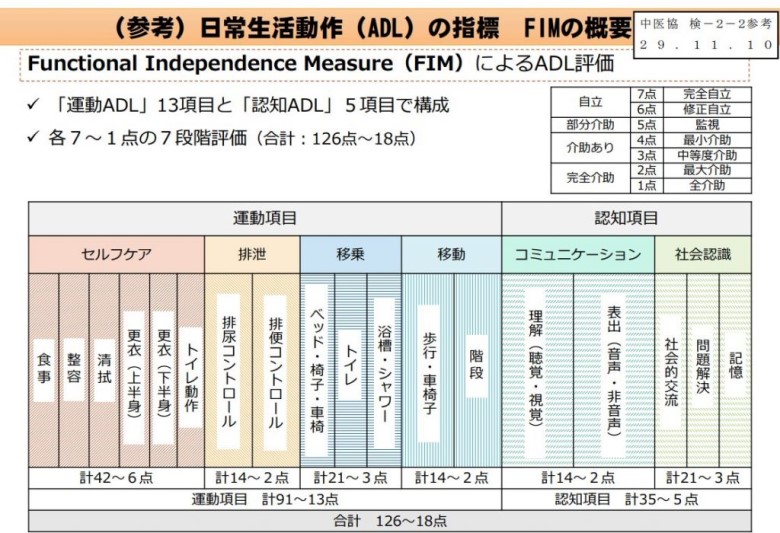

ADLを評価する方法のひとつがFIM(Functional Independence Measure)です。日本語で機能的自立度評価法と訳されており、普段の生活における動作、つまり「しているADL」の自立度の評価を目的としています。FIMは1983年に開発され、世界でも広く使われているポピュラーなADL評価法です。活動項目を「運動ADL」13項目と「認知ADL」5項目から成る計18項目に分け、それぞれの項目を7段階で点数化しています。

7段階について説明を加えると、ある項目の活動が時間や安全性を含めて完全に自立した状態でおこなえる場合は7点、75%以上の介助が必要となる場合は全介助とみなして1点が加算されるという形式です。FIMの合計が最低だと18点、最高では126点になり、ハイスコアになるほど自立した日常生活を送っていることを示しています。

平成28年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成29年度調査)の報告書案について

検-2-2参考(PDF:1,070KB)

ADL低下の原因と悪循環

ADLは身体機能や認知機能に加え、精神面や社会環境などとも深い関係性があります。加齢や生活習慣病、または精神疾患などが引き金となって、ADLの低下に結びつくケースがたくさんあります。

たとえば、老化が原因で身体機能が低下するとどうなるでしょう。筋力や体力が衰えると、立って歩くことが難しくなります。すると移動や移乗が困難になるので、ADLが低下するという結果が生じるわけです。認知機能の働きが悪くなると記憶力にも問題が出てきます。すると、以前のように手際よく料理をすることも難しくなり、食事の質や栄養状態にも悪影響を及ぼしかねません。

ひとつの機能が低下してしまうと別の機能の低下をあらたに招くことがあり、悪循環に陥ってしまうリスクも上がるのです。このような事態を防止するためには、日常生活の中にあるさまざまな面に目を向ける必要があります。日常生活の維持するための身体機能だけではなく、メンタルや社会環境を良好に保つためには、ひきこもりを避け、社会とのかかわりを増やすといった心がけも必要です。

IADLとは

IADLは英語のInstrumental Activities of Daily Living(Instrumental ADL)の頭文字で、日本語では手段的日常生活動作と訳されています。端的に説明するとIADLは、ADLにカテゴライズされるような日常生活動作の中でも、複雑でレベルの高い動作を指す言葉です。

IDALも日常生活動作ではありますが、その性質上、日常的に必ず必要な行動ではありません。IDALを行う能力はあってもやらない場合もありますし、そもそもIDALをするシチュエーションが起こらないこともありえるため、できるのかできないのかを判断することが困難な動作だと言えます。そのため、その人のIDALを評価するためには、日頃から生活を送る状態を注意深く観察する必要があります。IDALを正確に評価することができれば、高齢者や要介護者の生活のリアルな状況をしっかり把握することも可能です。

BADLとIADLの違

BADLは英語でBasic Activity of Daily Livingのことです。日本語では基本的日常生活動作と呼び、毎日の生活の中で繰り返し行われているような基本動作のことを指します。IADLのような複雑で高次の活動ではなく、ADLの中でもベーシックな動作と言い換えることもできるでしょう。

例えば、食事や排泄、入浴や整容などがBADLに該当する動作です。BADLを評価するときにはバーセルインデックス(Barthel Index)やカッツインデックス(Katz Index)、もしくは、ダスク21(DASC-21)という方法を使います。

バーセルインデックスはBADLを10項目に分け、項目ごとに2~4段階に分けて評価します。カッツインデックスは6つの領域について判定をおこない、自立しておこなえるか介助が必要かの観点からアルファベットを用いて7段階に評価する判定方法です。一方、ダスク21は21の質問で構成されている認知症の評価です。食事、トイレ、入浴などの項目に関して、4段階評価をおこなっています。

IADLの評価

IADLですが、アメリカの心理学者M・パウエル・ロートンらによって1969年に発案されましたロートン(Lawton)のスケールを用いると、以下の8つの項目によって評価が行われます。

- 電話の使用

- 買い物

- 食事の支度

- 洗濯

- 掃除や片付けなどの家屋維持

- 乗り物の利用

- 服薬管理

- 財産管理

具体的には、電車やバスを利用して外出したり、預金の出し入れをしたり、それに伴う書類を記入したりするなどの動作がIADLで、それらを3~5段階に分けて自立度を評価します。

IADLにはレベルの高い作業が要求されるため、ベーシックなADLの障害がIADL能力の低下よりも先に起こることはありません。IDALはその性質上、正確に評価することが難しいのですが、介護の現場では重視されています。たとえば、IADL能力の低下が認められて進行具合を把握できれば、適切なリハビリや訓練を開始することも可能になるからです。

IADLと要支援・要介護の関係性

IADLの評価を要支援や要介護度と照らし合わせてみると、度数がアップするにつれて自立度が低くなり、IADLの動作ができなくなる割合が高くなっています。しかし、IADLの評価が要支援度や要介護度を決定するわけではないので、個々のケースに合わせたサポートが必要です。要支援1~2では、身の回りのことはほとんど自力でできている状態です。スコアに応じて、難しくなった項目のサポートが必要です。

要介護1になると、日常生活を送るうえでの一部に介護が必要となるケースが多くなります。認知機能の衰えはそれほど目立たないのですが、歩行能力が低下する高齢者が増えはじめるのも一因です。IDALでは買い物や外出のスコアに反映されます。

要介護2になると介助のニーズが高まり、場合によっては屋内の移動にも介助が必要になります。

要介護3は特別養護老人ホームの入所基準を満たすレベルです。日常生活における自立度は低くなり、認知機能の低下が認められるケースも増えます。IDALでは、電話対応や服用している薬の管理なども難しくなる状況です。

要介護4になると、身の回りの世話を一人でおこなうことは不可能になり、認知症のさらなる進行も認められます。

要介護5では意思の疎通が困難となり、ベッドの上で寝たきりとなる状態です。

要介護4および5は、IDALのすべての項目を満たすことができなくなるでしょう。

細かいチェックをもとに介護の必要度合いを見極めよう

ADLとIDALを深く理解することは、介護に関わる人にとって非常に重要なことです。この2つの指標に関する知識を持ったうえで利用者さんの状態をしっかりと観察すると、適切な介助や介護を把握することにもつながるからです。利用者さんの変化を見逃さないためにも、日頃から積極的なコミュニケーションを心がければ、より質の高い介護を目指すことができるのではないでしょうか。