36協定とは、労働基準法で定められた労働時間および休日を超えて、従業員に労働を課す際に必要となる労使協定です。この労使協定を結ばないまま残業を課した場合、罰則の対象となるおそれがあります。近年では労働基準法の疑いで、企業や担当者が書類送検された事例もあるため、どの企業も十分な注意が必要です。

この記事では上限規制や締結方法、提出書類などの基本情報についてわかりやすく解説しています。企業が守るべきルールについておさらいしたい人事担当者の方などにおすすめです。

介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく

人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。

⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード

目次

【基本を解説】36協定(サブロク協定)とは?

36協定は労働者と使用者の間で締結される労使協定のひとつです。労働者に法定労働時間を超えた残業(時間外労働)や休日労働を課する場合、企業は必ず事前に36協定を締結し、労使間の決まり事をまとめた届出を提出しなければなりません。つまり1日8時間および週40時間以上の労働、または週1回の休日がなく働く場合、この労使協定が必要になります。

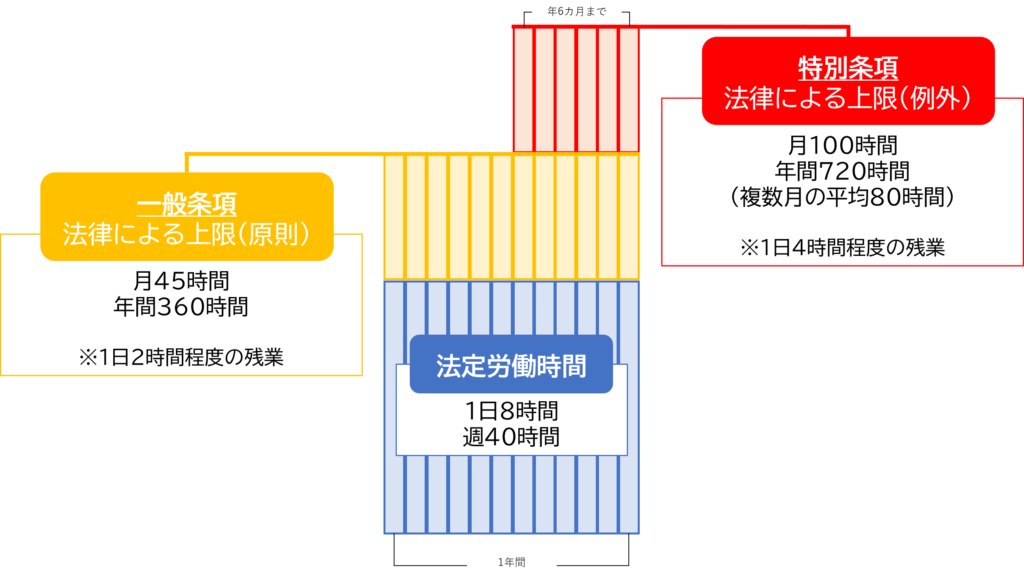

36協定には一般条項と特別条項があり、上記のように上限が異なります。おおよその目安ではありますが、1日平均2時間程度の残業を課する場合は、一般条項の範囲内となります。それ以上の残業が必要な場合は、特別条項を締結しましょう。

一般条項の36協定における残業時間の上限は月45時間・年360時間

一般条項付き36協定は、法律によりいくつか上限規制が設けられています。そのひとつが時間外労働時間「月45時間・年360時間」の上限です。そのほか、時間外労働時間と休日労働時間の合計にも以下のように上限があります。

- 月100時間未満

- 複数月の平均値が80時間以内

いずれも労働基準法で定められた基準を超えた時間を指します。つまり所定労働時間と所定休日ではなく、法定労働時間(8時間/日・40時間/週)と法定休日(週1回)を基準にして考えるということです。たとえば週休二日制で法定休日が日曜の企業の場合、土曜日に稼働した分の労働時間は含めません。

月45時間・年360時間の計算方法

月45時間の上限で考えると、月20営業日で計算した場合の1日あたりの残業時間は2.25時間が目安です。従業員に残業を課する場合は、週あたりの労働時間にも注意しましょう。下記のとおり、時間外労働の限度時間が定められています。

| 期間 | 限度時間 |

|---|---|

| 1週間 | 15時間 |

| 2週間 | 27時間 |

| 4週間 | 43時間 |

| 1ヶ月 | 45時間 |

| 2ヶ月 | 81時間 |

| 3ヶ月 | 120時間 |

| 1年間 | 360時間 |

| 期間 | 限度時間 |

|---|---|

| 1週間 | 14時間 |

| 2週間 | 25時間 |

| 4週間 | 40時間 |

| 1ヶ月 | 42時間 |

| 2ヶ月 | 75時間 |

| 3ヶ月 | 110時間 |

| 1年間 | 320時間 |

たとえば一般社員が1日3.5時間の残業を5日間続けた週があった場合、その週の残業時間は17.5時間(3.5時間×5日分)となり、限度時間の基準を超えてしまいます。

特別条項付き36協定の上限規制

続いて、特別条項付き36協定の上限規制について具体例を交えながら解説します。

残業時間は年720時間まで

1年の残業時間の上限は720時間です。ただし法定労働時間を超えた労働時間のみを数えるため、法定休日にあたる出勤日分の労働時間は含まれません。以下のように日曜を法定休日に定めている場合、日曜日の労働時間は含めず計算します。

| 曜日 | 日曜 (法定休日) |

月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 残業時間 | 2時間 | 2時間 | 1時間 | 1時間 | 2時間 | 1時間 | 2時間 | 9時間 |

たとえば土日の週休二日制で法定休日を規程していない企業においては、厚生労働省の解釈により、土曜が法定休日となります。

ひと月あたりの残業時間の上限は100時間未満

ひと月あたりの残業時間と休⽇労働の合計は、100時間未満に収める必要があります。“未満”なので、「100」は含みません。100時間に達すると労働基準法違反となります。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (1)時間外労働時間 | 71 | 70 | 70 | 50 | 85 | 52 | 55 | 55 | 60 | 58 | 64 | 70 |

| (2)休日労働時間 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 12 | 13 |

| (1)+(2)合計 | 79 | 80 | 80 | 60 | 100 | 56 | 55 | 59 | 72 | 63 | 76 | 83 |

たとえば上記では、5月が100時間に達しています。ひと月でも100時間を超えた場合、違反となるため注意しましょう。

合計平均はひと月80時間まで

残業時間と休⽇労働の合計した平均値を、ひと月あたり80時間以内にする必要があります。平均値は、2~6ヶ月でそれぞれ算出します。以下で一例を紹介します。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 計算式 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (1)時間外労働時間 | 55 | 55 | 60 | 58 | 64 | 70 | – |

| (2)休日労働時間 | 0 | 4 | 12 | 5 | 12 | 13 | – |

| (1)+(2)合計 | 55 | 59 | 72 | 63 | 76 | 83 | – |

| 2ヶ月平均 | ー | ー | ー | ー | 79.5 | (76+83)÷2 | |

| 3ヶ月平均 | ー | ー | ー | 74 | (63+76+83)÷3 | ||

| 4ヶ月平均 | ー | ー | 73.5 | (72+63+76+83)÷4 | |||

| 5ヶ月平均 | ー | 70.6 | (59+72+63+76+83)÷5 | ||||

| 6ヶ月平均 | 68 | (55+59+72+63+76+83)÷6 | |||||

残業時間と休⽇労働の合計が80時間を超える月が2ヶ月続くだけで、既定の上限を超えてしまうため注意しましょう。たとえば85時間以上働いた従業員がいた場合は、次月の残業時間などを75時間未満に抑えるなどの工夫と管理が必要です。

ひと月45時間を超える残業は年6回まで

特別条項による残業ができる回数は年6回までです。具体的には、⽉45時間を超える時間外労働が年7ヶ月以上ある場合は、労働基準法違反となります。

基準となるのは、届出書に記載した起算日です。2025年4月1日スタートの労使協定の場合、2026年3月31日までの期間で計算します。回数は労働者ごとに数えるため、正確な労働時間の把握が必要です。

36協定の上限規制を超えたら?

上限規制を超えた場合、まず労働基準監督署から行政指導を受けます。その上で改善が見られない場合は、以下のいずれかの罰則が課せられます。

- 6ヶ月以下の懲役

- 30万円以下の罰金

たとえば、36協定で定めた月12時間の限度時間を超え、労働を課した事業者に行政指導が入った事例もあります。この場合、基準となるのは各企業が労使協定で定めた上限です。一般条項における残業時間の上限は月45時間ですが、月20時間を上限として労使協定を結んだのであれば、20時間以上の残業は法違反となります。

また、あまりにも悪質な違反の場合、指導を挟まずにいきなり書類送検されるケースもあります。2023年7月には、ある食料品製造業が労働基準法の疑いで書類送検されています。この企業では従業員の7割近くが100時間を超える残業を行っていました。さらに1日あたりの労働時間が22時間を超える従業員がいたことがわかっています。

36協定を締結する際に留意すべき7つの事項

| 項目 | 詳しい内容 |

|---|---|

| 残業と休日労働は必要最⼩限に | 長時間労働の慢性化を防ぐため、残業と休日労働を減らす意識を持つ必要があります。マネジメント層や管理職だけでなく、労働者自身も長時間労働の削減に取り組むことが大事です。 |

| 安全配慮義務が必要 | 36協定の範囲内であっていかなる場合も企業側は従業員に対し、安全配慮義務を果たさなければなりません。 長時間労働の多い場合は業務の量を減らす、職場環境を見直すなどの対策が求められます。 |

| 業務範囲を明確に | 36協定の締結時には、「製造業務」などの大きなくくりではなく、「機械組立」や「設計」など業務を細分化して記載する必要があります。 |

| 特別な事情がない限り限度時間を超えない | 突発的な業務量の増加など、致し方ない事情がない限り上限(45時間/月・360時間/年)を超えることは認められません。届出には「予期せぬシステム障害による一時的な復旧対応」、「予定外の休職者の発生による一時的な対応」など具体的な理由を記載します。 |

| 短期労働者の時間外労働は目安時間を超えない | 1ヶ月未満で働く労働者の場合、以下の目安時間に留意する必要があります。 1週間:15時間 2週間:27時間 4週間:43時間 |

| 休日労働の日数と時間をなるべく減らす | 休日労働を減らす努力が必要です。時間外労働だけではなく、休日出勤しなければ間に合わない業務量に対して問題意識を持つことで、長時間労働の削減に大きな効果をもたらします。 |

| 労働者の健康と福祉の確保 | 勤務間インターバルの設定や特別休暇の付与など、健康確保における措置を講じてください。長時間労働時間削減に関する会議を開き、ノー残業デーの取り組みを実施するなどの取り組みも有効的です。 上限規制が適⽤・除外、および猶予されている事業と業務も同様の措置が必要です。 |

36協定の例外

| 補足 | ||

|---|---|---|

| 適用できない労働者 | 18歳未満 | 以下の労働を課することはNG。 ・法定労働時間以上の労働 ・休日労働 ・深夜労働 |

| 育児、介護中の労働者 | 申請があった場合、以下の時間外労働を課することは原則NG。 ・月24時間以上 ・年150時間以上 |

|

| 妊婦、産婦 | 申し出があった場合、以下の労働を課することはNG。 ・法定労働時間以上の労働 ・休日労働 ・深夜労働 |

|

| 管理監督者 | 労働基準法における以下の規定の適用なし。 ・労働時間 ・休憩および休日 |

|

| 上限規制の適用が猶予されている事業・業種 ※2024年3月31日まで |

医師 | 猶予期間中は、すべての上限規制の適用なし。 |

| 建設事業 | ||

| 自動車運転の業務 | ||

| 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業 | 猶予期間中は、以下の時間外労働時間と休日労働時間の合計に関する上限のみ適用なし。 ・月100時間未満 ・複数月の平均値が80時間以内 |

|

| 上限規制の適用が除外される業務 | 新技術・新商品の開発業務 | ただし週あたり40時間を超える労働が月100時間を超える際は、医師の面接指導が必須。 |

36協定の締結方法

最後に、36協定の締結方法について、その流れを解説します。

労使協定を結ぶ

まず労使協定を結ぶ際には、労働者側で適切な人材を選出する必要があります。労働組合、もしくは労働者の代表を選出するのが適切です。その際、代表者を企業側が指名することは禁止されています。必ず挙手または投票などの方法で、労働者が納得する代表者を選出しましょう。

届出書には代表者名と、選出方法について記載する欄があるため、忘れずに記入してください。

また、残業時間の上限などを決める際には、労働状況のデータなどを事前に用意することをおすすめします。前年に労使協定を結んだ実績があるのであれば、その資料をもとに今年度の上限時間について定めましょう。ベースとなる情報がない状態で上限を定めると、勤務実態とかけ離れた数値となり、従業員が上限を超える可能性が高くなります。

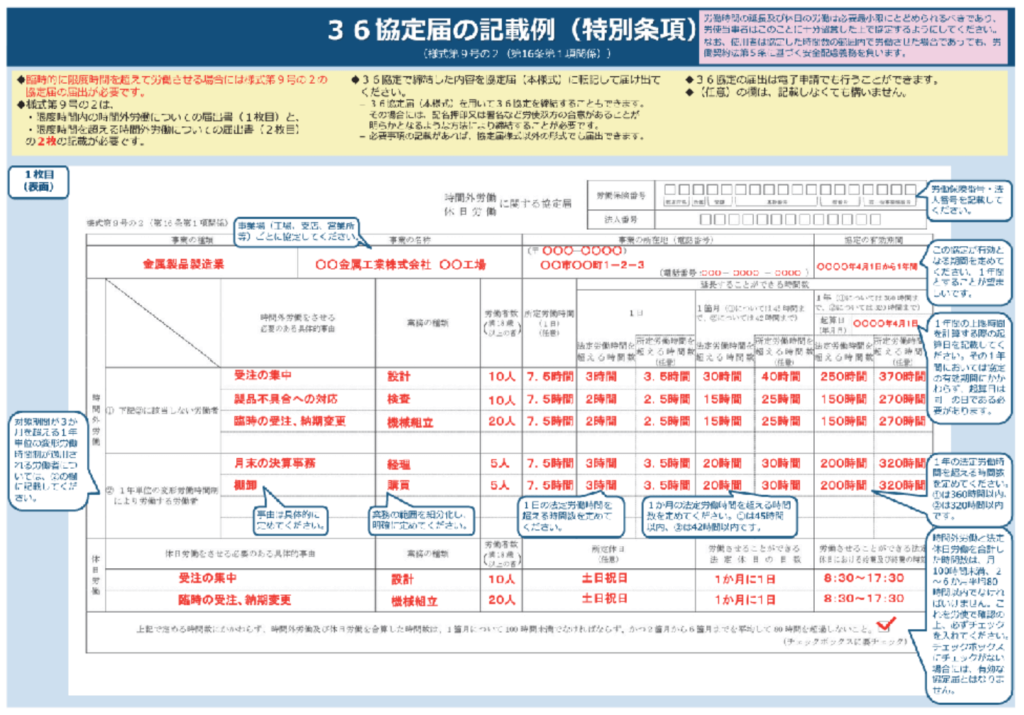

届出書を作成する

労働基準監督署に提出する届出には、時間外労働や休日労働を行う際の人数や業務内容、決まり事などを記載します。月あたりや年あたりの労働時間数を記載する際は、上限を超えないよう気をつけてください。

上記は特別条項付き36協定の届出書です。労使協定を結ぶ理由や業務内容、人数などを細かく記載することが求められます。

あわせて割増賃金率の記載が必要です。割増賃金率は必ず25%を超える値を記載します。

届出書を提出する

届出書は労働基準監督署の窓口に提出します。この届出書は企業単位ではなく、事業場ごとに用意する必要があります。

窓口まで出向かずとも、電子申請の利用も可能です。デジタル庁が運営するポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」で申請手続きができます。2021年4月からはこのサイト内で、届出書の作成が可能になりました。さらに電子申請ならば、労働者代表が異なる場合でも、本社からの一括申請ができます。大規模企業は活用を検討してみてください。

36協定締結後も労働時間の管理が重要

36協定の限度時間は「月45時間・年360時間」です。この時間を超えた労働を課する場合は、特別条項付きの労使協定を結ぶ必要があります。いずれの場合も上限時間を超えて残業を課した場合は、罰則の対象となるため注意しましょう。

何より36協定締結後は、労働時間の管理が重要です。労働基準法において正確な労働時間の把握には「客観的な記録」が義務付けられています。近年では介護現場においてもICタイムカードやクラウド型の勤怠管理システムの導入も進められています。

自信を持って事業を運営するためにも、システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。