介護業界の人材不足解消の鍵となる、外国人の介護人材。特に新たな制度として注目されているのが、2019年4月1日より始まった在留資格「特定技能1号」です。

「特定技能1号」を持つ外国人の介護人材は対応できる業務幅が広いメリットがある一方で、人数制限や雇用条件などに規定があります。今回は介護分野における特定技能の受け入れ要件からほかの制度との違い、受け入れる事業所側の義務と条件、必要な手続きまで詳しく解説していきます。

【外国人介護士のインタビュー動画を無料公開中!】

スタッフプラスなら送り出し機関と提携しているので、優秀&即戦力の特定技能外国人の採用が可能です。

⇒公式サイトにアクセスして特定技能外国人の資料を無料でダウンロード

目次

介護における「特定技能」とは?概要と受け入れ要件

特定技能とは特定分野の人材不足を解消するために、2019年4月1日に新たに創設された制度です。介護分野以外に、外食業や農業など人材確保が困難な分野が制度の対象になっています。

特定技能には1号と2号の資格があるものの、介護分野で対象となるのは特定技能1号のみです。2号は在留期間に制限がない一方で、1号は在留期間が通算で5年が上限となるという違いがあります。

特定技能の有資格者ができる業務内容

特定技能1号の方ができる業務は以下になります。

- 身体介護(入浴・食事・排泄の介助など)

- 上記に付随する支援業務(レクリエーションの実施・機能訓練の補助など)

さらに就労可能な介護サービスの幅が広く、訪問系サービス以外の事業所で勤務できます。EPAの場合は設立3年以降の事業所でなければ採用できませんが、特定技能1号にはその制限もありません。

特定技能の対象となるために必要な資格試験

特定技能で対象となるのは、入国前に介護技能評価試験と日本語試験2種に合格した外国籍の方です。日本語試験は国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験のN4以上、さらに介護日本語評価試験に合格しなければなりません。

日本語能力試験N4の目安は、基本的な日本語を理解できるレベルです。介護日本語評価試験の合格に必要なので、現場で使う日本語をある程度理解していると考えてよいでしょう。

ただし、以下の場合は試験が免除されます。

【技能試験・日本語試験免除の要件】

- 介護福祉士養成施設を修了した方

- 技能実習2号を修了した方

- EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

雇用条件と期間

特定技能の人材を採用するためには、雇用条件も大切です。特に、以下の点はおさえておきましょう。

- 直接雇用が条件になる

- 通常の労働者と同等のフルタイムでの勤務が原則となる

- 報酬は日本人が従事する場合と同額であること

- 一時帰国を希望する場合には休暇を取得させること

これらの基準を満たさないと、出入国在留管理庁から指導を受ける可能性があるので注意してください。

また、在留期間は最大5年で、期間満了後は帰国しなければなりません。雇用から1年と、6ヶ月または4ヶ月ごとに在留資格の更新が必要です。ただし、期間中に介護福祉士の資格を取得することで、在留資格「介護」への移行が可能です。在留資格「介護」では在留期間の更新について上限がなくなり、サービスの種別も制限されません。

なお、在留資格「介護」に変更になると、以下のような違いが生まれます。

受け入れ可能施設と人数

特定技能1号の方は、以下のような施設で就労することができます。

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

- 介護付き有料老人ホーム

- 通所介護(デイサービス)

- 障がい者支援施設 など

また、各事業者で受け入れ可能な人数は制限があり、常勤の介護職員の総数を超えないことが条件です。常勤の介護職員とは、日本人以外にEPA介護福祉士や在留資格「介護」を持つ外国人介護士も含みます。

特定技能の受入れ見込み数は各分野の人手不足状況によって異なり、介護分野は50,900人です。12種ある分野のなかで2番目に多く、介護業界の人手がどれほど不足しているかわかるでしょう。

特定技能は一人でも夜勤ができますし、初年度から常勤社員の総数まで雇用が可能です。さらに、人員の配置基準に即算入できるといったメリットもあります。詳しくは以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。

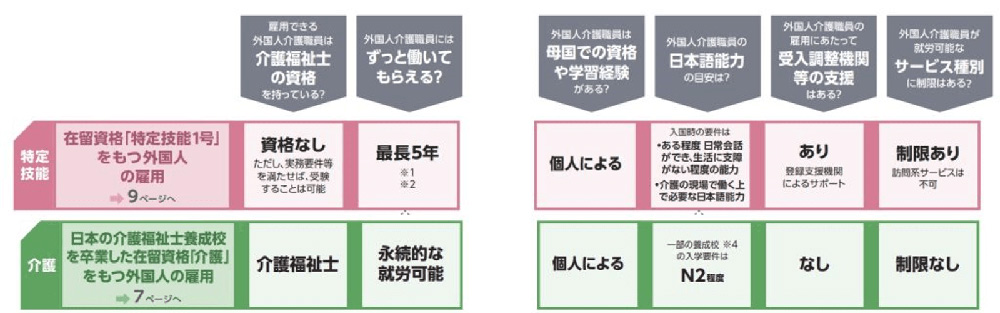

4つの外国人受け入れ制度の違いについて

特定技能の制度を正しく理解するには、ほかの受け入れ制度の違いを知ることも大事です。現在、特定技能を含めて、外国人労働者の受け入れ制度は4つあります。

- EPA

- 介護

- 技能実習

- 特定技能1号

4つの制度は創設の目的や要件が異なるため、在留期間や日本語能力、資格の有無などに違いが見られます。まずは以下の画像や表を参考にして、その違いを確認してみましょう。

| 在留資格 | 目的 | 採用コスト | 来日時の研修 | 定期報告 | 業務範囲 | 配置基準 算定時期 |

転職の可否 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EPA (介護福祉士合格前) |

経済連携 | 〇安い | 必要日本語研修2.5ヶ月~/介護研修10日 | △在留期間更新許可時に定期報告 | ×制約あり | ×N2未満は就労6ヶ月後から | ×原則不可 |

| 在留資格 「介護」 |

就労 | -(人材紹介経由の場合は手数料必要) | 〇必要なし | 〇必要なし | 〇介護にかかわる全ての業務が可 | 〇就労開始から | 〇可能 |

| 技能実習 | 技術移転 | ×高い | △原則2ヶ月の講習が必要 | ×日報・月報が必要 | ×制約あり(1人での夜勤や服薬介助不可) | ×N2未満は就労6ヶ月後から | ×原則不可 |

| 特定技能 | 就労 | -(人材紹介経由の場合は手数料必要) | △8時間程度のオリエンテーションが必要 | △3ヶ月ごとの面談が必要 | △訪問以外の介護にかかる全ての業務が可 | 〇就労開始から(要受け入れ施設の体制整備) | △在留資格変更許可が必要だが可能 |

特定技能は長期的な雇用確保を見込めるほか、意欲的な人材を採用することによる現職員の士気やスキル向上も期待できます。夜勤を一人で任せられるうえ、施設間の異動も可能など業務の幅も広いため、人材不足を解消する手段となるでしょう。

しかし、優秀な外国人人材の確保は簡単ではありません。登録支援機関の「スタッフプラス」では、日本人の介護福祉士が丁寧に指導した、即戦力として活躍が期待できる人材を紹介しています。

受け入れる事業所側の義務や条件

特定技能1号を持つ外国人の人材を採用するには、受け入れる企業側にも義務や条件が発生します。なかでも注意すべき点を3つ解説していきます。

出入国在留管理庁へ届け出が必要

特定技能1号を持つ外国人の人材を受け入れるには、地方出入国在留管理局に書類の提出をしなければなりません。

【随時届出】

- 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出

- 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出

- 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出

- 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出

- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときの届出

【定期届出】

- 受入れ・活動状況に係る届出

- 支援実施状況に係る届出

いずれも出入国在留管理庁のホームページで、必要な書類がダウンロードできます。なかには届け出の内容を確認するために、別資料の添付が必要な場合もあるため、よく確認しましょう。

上記を怠ると、出入国在留管理庁から指導や改善命令、罰則などを受ける場合があります。最悪の場合、特定技能の外国人を受け入れることができなくなるので、届け出もれがないよう注意してください。

支援計画書の作成が必要

事業所は特定技能の外国人労働者が安定的に働けるよう、入国から帰国まで適切なサポートをしなければなりません。もちろん仕事に関連するものだけでなく、日常生活上や社会生活上の支援も必要になってきます。

具体的な支援については以下をご確認ください。

| 支援項目 | 概要 | |

|---|---|---|

| 1 | 事前ガイダンスの提供 | 労働条件や実施できる活動内容、住居確保の支援や相談・苦情に対する内容など |

| 2 | 出入国する際の送迎 | 到着空港までの出迎えや所属機関または住居までの送迎、出国予定空港までの送迎、主国手続きの補助など |

| 3 | 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 | 住居探しや連帯保証人の確保、場合により自らが賃借人あるいは所有する物件の提供などの支援 |

| 4 | 生活オリエンテーションの実施 | 生活全般や法規に沿って履行すべき内容、医療機関に関する情報、緊急時の対応など |

| 5 | 日本語学習の機会の提供 | 日本語教育機関に関する入学案内の情報提供や手続き補助、学習に必要な情報提供、日本語教師として契約のもと講習機会の提供など |

| 6 | 相談又は苦情への対応 | 相談または苦情に対して遅滞なく十分に理解できる言語で適切に対応し、助言や指導、場合により関連行政機関の案内などを行う |

| 7 | 日本人との交流促進に係る支援 | 地域住民との交流の場に関する情報提供、地域行事に関する案内、場合により動向や現地での説明補助など |

| 8 | 非自発的離職時の転職支援 | 次の受け入れ先を探すための情報提供や補助、推薦状の作成、職業紹介を行える場合には就職先の斡旋など |

| 9 | 定期的な面談の実施・行政機関への通報 | 定期的な面談による労働状況や生活状況の確認、労働基準法に違反している際には関連行政機関への通報など |

事業者は上記9項目を含んだ支援計画を作成しなければなりません。支援計画書には具体的な実施方法や内容などを記載する必要があります。支援計画書について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

特定技能協議会の参加必須

特定技能の外国人労働者を受け入れた事業所は、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になる必要があります。特定技能協議会とは、特定技能の分野ごとに設置されたもので、分野所管省庁や業界団体などで構成されます。

活動内容は特定技能の受け入れで成功した事例の共有や、各地域の人手不足状況の把握・分析などです。

特定技能協議会に入会するには、所定の手続きが必要になります。手続きは初めて特定技能の外国人労働者を受け入れてから、4ヶ月以内に行います。

受け入れ申請の流れと必要書類

最後に受け入れに必要な手続きについて解説します。大まかな流れは以下の通りです。

- 採用活動を行う

- 雇用契約を結ぶ

- 全国の地方出入国在留管理局への申請を行う

まず特定技能の外国人を受け入れるには、採用活動が必要です。特定技能は、EPAや技能実習のように受入調整機関がありません。ハローワークや民間の職業紹介機関などを利用して、採用活動を行いましょう。

スムーズに採用を進めるなら、受け入れる国をあらかじめ検討しておくことも大切です。なかでもおすすめは、母国語の発音が日本語に近く、聞き取りやすいインドネシアです。インドネシア政府も「特定技能」の制度に関心を寄せており、今後も人材が増えることが予想されています。

採用面接をして雇用契約を結んだら、次に必要なのが全国の地方出入国在留管理局への申請です。

新規入国の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要で、受け入れ機関が申請します。一方ですでに別の在留資格で入国している場合、在留資格変更許可申請を行います。在留資格の変更は、基本的に本人が申請します。

主に必要になる書類を以下にまとめました。下記以外にも書類の申請が必要な場合があるので、詳しくは出入国在留管理庁のホームページを確認しましょう。

| 必要書類 | 注意事項 | |

|---|---|---|

| 1 | 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 | 申請する特定技能外国人の名簿も必要 |

| 2 | 在留資格認定証明書交付申請書 または、在留資格変更許可申請書(申請人のパスポートおよび在留カードの提示も必要) |

申請する特定技能外国人の写真を貼付 ※サイズ縦4cm×横3cm ※3ヶ月以内に撮影されたもの ※背景なしで正面から撮影されたもの |

| 3 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | 賃金規定に基づいて、報酬を決定した場合には賃金規定も添付する |

| 4 | 特定技能雇用契約書の写し | 申請する特定技能外国人が十分に理解できる言語で記載 |

| 5 | ①雇用条件書の写し ②賃金の支払 |

申請する特定技能外国人が十分に理解できる言語で記載 |

| 6 | 雇用の経緯に係る説明書 | 雇用契約に関してあっせんする者がいない場合でも提出が必要 ※雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合は、「人材サービス総合サイト」を印刷して添付 |

| 7 | 徴収費用の説明書 | 申請する特定技能外国人ら家賃を徴収する場合は関係資料も提出 |

| 8 | 健康診断個人票 受診者の申告書 |

健康診断個人票が外国語で作成されている場合は日本語訳も添付 |

| 9 | 1号特定技能外国人支援計画書 | 申請する特定技能外国人が十分に理解できる言語で記載 |

| 10 | 返信用封筒 | 定形封筒に宛名と宛先を明記し、404円分の切手を貼付する |

| 11 | 特定技能外国人の受入れに関する誓約書 | |

| 12 | 業務を行わせる事業所の概要書 | |

| 13 | 協議会の構成員であることの証明書 | 特定技能の外国人受入れから4ヶ月以上経過している場合のみ |

| 14 |

【在留資格認定証明書交付申請の場合】 ①~③のいずれかを提出

①~③のいずれかを提出

|

制度をよく理解して特定技能の人材を受け入れよう

人材不足解消に有効な制度である、特定技能。ただし受け入れた事業所にはさまざまな手続きや義務が生じます。正しく理解していないと、出入国在留管理庁から指導や罰則を受ける場合があるので注意しましょう。さらに受入調整機関が存在しないため、採用活動も自主的に行わなければいけません。 初めて外国人の人材を受け入れる事業所は、登録支援機関を利用するのがおすすめです。

登録支援機関では申請や支援計画の作成などを委託、またはサポートを受けるできます。なかには人材募集や採用の支援まで行ってくれる機関もあるので、比較してみるとよいでしょう。

登録支援機関の「スタッフプラス」なら介護に関する知識や日本語について、700時間の教育を受けた優秀な人材を揃えています。外国人の人材を採用したい方はぜひ検討してみてください。