昨今は介護業界において、ICT化を進める事業所が増えてきました。介護のICTとは、業務効率化につながるシステムやソフトウェア、あるいは職員の業務負担を軽減する機器などを指します。

この記事では介護現場にICTを導入する、目的や現状について解説します。導入事例やメリット、補助金制度、具体的な導入手順などもまとめましたので、参考にご覧ください。

介護事業所の面倒なシフト・勤怠管理がらくらく

人員基準や加算要件は自動でチェック!CWS for Careはシフト表作成、勤怠管理、勤務形態一覧表作成をワンストップで提供する、介護専門のシフト・勤怠管理サービスです。

⇒ 「CWS for Care」公式サイトへアクセスして、今すぐ資料を無料ダウンロード

目次

介護現場におけるICTとは?

ICT(Information and Communication Technology)とは「情報通信技術」のことで、ネットワーク通信を活用したコミュニケーションや情報の共有などを指します。介護現場における主なICTとは、介護記録やシフト作成などの業務効率化を行うシステム・ソフトウェア・クラウドサービス、見守りや移乗支援の機器などです。加えて、PC・タブレット、インカムなどの端末も含まれます。

介護現場にICTを導入する目的と現状

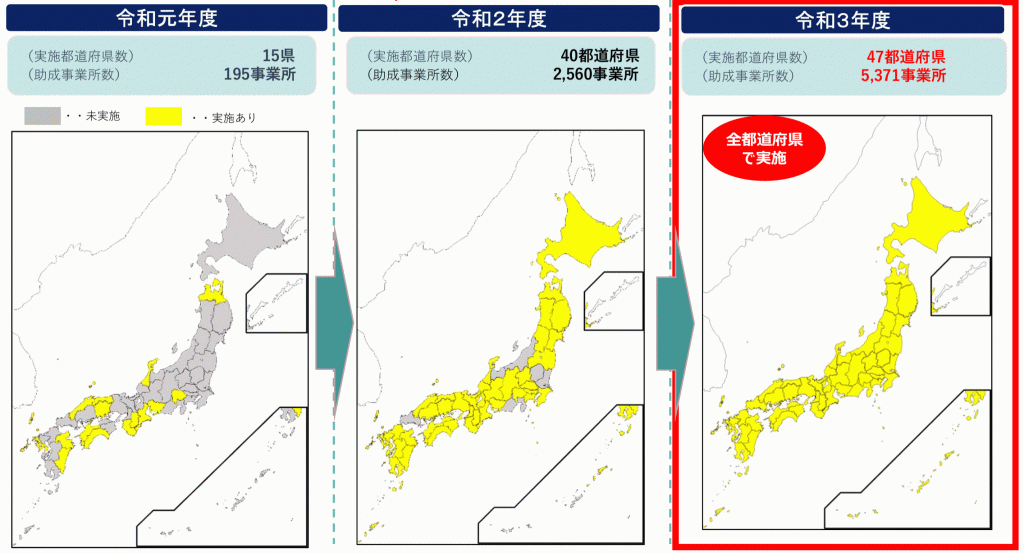

高齢化が進む日本においては、介護現場の人材不足が大きな問題となっています。この人材不足を解消するために進められているのが、ICTの導入です。厚生労働省の調査でもICTを導入する介護施設や事業所は増加傾向にあります。

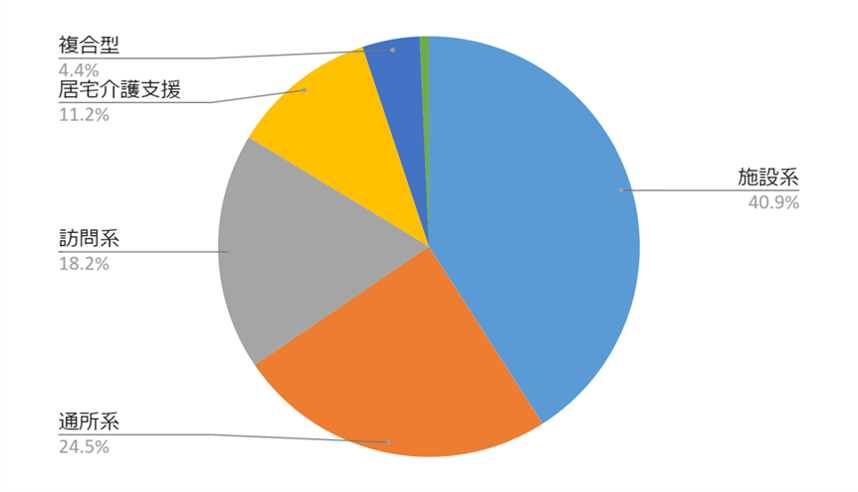

介護現場でどのようにICTが活用されているか、厚生労働省の「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」より実績をまとめました。

【サービス類型】ICTを導入している介護事業所の割合

5,371の事業所のうち、もっとも導入実績が多かったのは施設系の介護サービスでした。2,199の事業所がICTを導入しています。

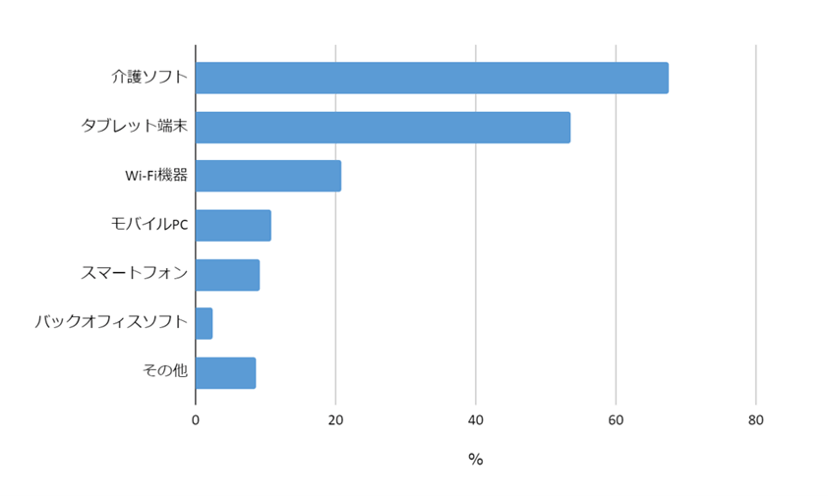

導入したICT機器の割合

導入した機器の割合を見ると、半数以上の事業所で介護ソフトやタブレット端末を導入していました。介護ソフトなどのICT機器を導入することで、スタッフの負担を減らしたり、業務の効率化を促進したりなどさまざまな効果が期待されます。

介護現場におけるICT導入事例

実際にICTを導入し、成果を得た事例を4つご紹介します。

事例1)タブレットでスムーズな情報共有

ある介護事業者では人材不足を解消するため、サービス提供記録の作成と介護報酬請求ができるタブレットを導入しました。ICTを導入したことで、利用者宅を訪れた訪問介護員が事務所に戻らなくてもサービス提供記録を作成でき、スタッフの直行直帰が増えたと言います。結果的に記録業務にかかる時間を1カ月あたり106.4時間ほど削減することができました。

さらに訪問介護計画の共有や申し送りなどもタブレットで行えるので、よりスムーズに情報共有ができ、また円滑な情報共有により、指示内容の伝達漏れも減りました。

参考:介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き|厚生労働省

事例2)介護ソフトでケアプランのデータ連携

ある介護事業者では介護ソフトを切り替えるとともに、職員の業務負担軽減のため同じ介護ソフトを利用している他法人とケアプランのデータ連携を行えるようにしました。

介護ソフトは自社で管理する必要があるオンプレミス型からクラウド型へ切り替えることで費用を削減。さらに、以前は印刷したサービス利用票(提供票)をFAX送信や郵送で対応していましたが、データ連携によりサービス提供票の内容をそのままデータで取り込めるため、業務負担の軽減や紙代・郵送費用の削減を実現できています。

厚生労働省のアンケート調査による試算では、ケアプランのデータ連携を活用した削減効果は、人件費を考慮した場合は月約6万8千円、人件費を考慮しない場合は月約6千円が見込まれています。介護ソフトには職員のシフト管理が行えるものもあり、さらなる業務負担の軽減や効率化が実現可能です。

参考:介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き|厚生労働省

事例3)予測システムで職員の負担を軽減

鹿児島県にある特別養護老人ホームは、排泄予測システムを活用し、ケアの質向上を実現しました。利用者の下腹部に固定した超音波センサー機器で膀胱の変化を捉えることで、排泄のタイミングを予測し、早めのケアにあたっています。

こちらの特養では皮膚トラブルのある利用者に使用し、失禁前のトイレ誘導やおむつ交換の負担軽減などを目指しました。排尿のタイミングがわかることで余裕のあるケアが実現し、特に夜間帯の職員の負担が減ったと言います。

参考:介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き|厚生労働省

事例4)見守り機器で利用者の事故を未然に防止

ある介護施設では見守り機器を活用し、職員の負担軽減を実現しました。カメラやマイク、人体感知センサー、押しボタンなど複数の機能がついた見守り機器を各部屋に配置。パソコンで映像を一括管理することで、職員数の少ない夜間帯でも利用者の状況がリアルタイムで把握できるようになりました。

映像は職員が所持するスマートフォンでも確認でき、センサー検知で変化があればメールで通知されます。すぐに現場の状況を把握できることで、対応する際の優先順位が明らかになり、事故の防止に役立っています。

事例5)シフト・勤怠管理サービスで勤怠実績の集計作業時間を短縮

福島県にある障がい福祉サービス事業をメインに多角的に事業を展開している企業は、紙で行っているシフト作成や勤怠管理をIT化し、勤務実績の管理にかかる時間を大幅に減らすため、シフト管理サービス「CWS for Care」を導入しました。

CWS for Careの導入により、常勤や非常勤、兼務などさまざまな勤務形態の職員の管理や、運営指導や監査などでそのまま利用できる勤務形態一覧表の作成・出力ができるようになったことで、丸々3日かかっていたシフト作成と勤怠実績の集計作業が1日程度で完了できるようになりました。さらに、職員の動きをリアルタイムで確認できるようになったことで、職員の勤務状況の見直しや職員とコミュニケーションをとるきっかけにもつながっています。

参考:シフト作成と勤怠実績集計時間が約1/3に!勤務形態一覧表を簡単に出力できる点も決め手に|CWS for Care

介護現場におけるICT導入のメリット

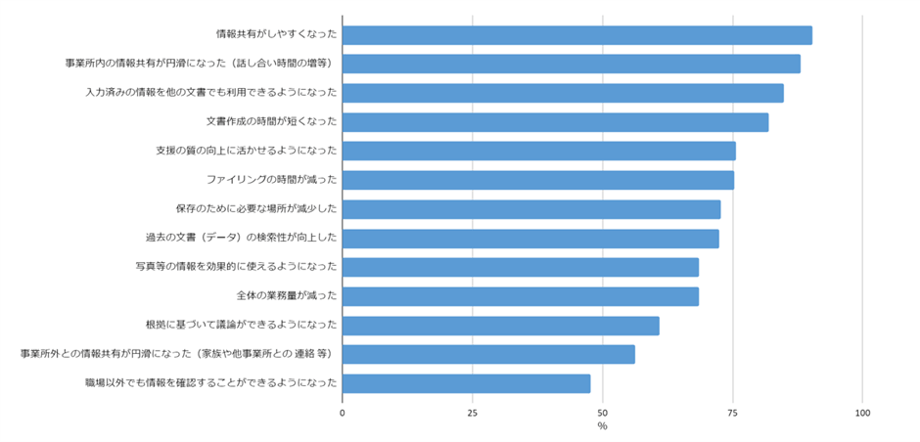

実際にICT導入によって介護現場にどのようなメリットがもたらされるのか、厚生労働省の「令和3年度導入効果報告」より導入企業が感じている効果を紹介します。

ICT導入により企業が感じている導入効果

グラフによると「情報共有がしやすくなった」「事業所内の情報共有が円滑になった」などの効果を感じている事業所が多くあることがわかりました。続いてこの調査結果からわかる3つのメリットについて解説していきます。

作業の負担が減る

ICT導入のメリットのひとつは、スタッフの負担軽減です。調査結果からも「文書作成の時間が短くなった(81.9%)」、「入力済みの情報を他の文書でも利用できるようになった(84.8%)」など、多くの事業所で業務効率化の効果が見られました。

ICTによって紙の記録がデータ化されることで、事務作業にかかる時間や負担が減ったと考えられます。たとえば訪問サービスの場合、タブレットやスマートフォンで記録を入力できる環境を整えれば、事務所に戻って作業する手間を省くことにつながります。

情報連携がスムーズになる

ICTの導入は、スムーズな情報連携も助けます。調査結果では「情報共有がしやすくなった(90.3%)」「事業所内の情報共有が円滑になった(88.0%)」という効果も多く見られました。

たとえば介護システムなどを活用することで、関係者はいつでもシステムにアクセスして同じ情報をリアルタイムで閲覧できます。スタッフ間の情報共有がスムーズになるだけでなく、口頭よりも正確に情報の伝達が可能になります。さらに言葉で表現しづらいことも、タブレットなどで写真を撮って共有すれば、齟齬なく伝えることができます。外国人スタッフの教育にも役立つでしょう。

サービスの質向上に期待できる

ICT化によって業務にかかる時間を削減できると、利用者をケアする時間にあてることができます。実際にICTを導入した事業者では以下のように間接業務時間の削減が見られました。

| 1年目 | 2年目 | |

|---|---|---|

| 増えた | 5.0% | 3.1% |

| 0~30分 | 28.3% | 28.5% |

| 30~60分 | 24.4% | 27.5% |

| 60~90分 | 7.3% | 10.9% |

| 90~120分 | 4.7% | 5.8% |

| 120~150分 | 1.6% | 2.6% |

| 150~180分 | 1.8% | 1.8% |

| 180分~ | 6.7% | 7.5% |

出典:ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ|厚生労働省

なかには期待する効果が出なかった事業所もありますが、半数近くが「0~60分」の作業時間を削減できたと回答しています。

さらに介護現場の情報を収集し、ビッグデータとして活用していく科学的介護の取り組みも業界内で進んでいます。科学的根拠に基づき、ケアプランを作成することで、より利用者に合った質の高いサービスを提供することにつながります。

ICT導入の補助金制度「ICT導入支援事業」について

厚生労働省ではICT機器の導入を支援する「ICT導入支援事業」を進めています。ICT導入にかかる費用の一部を国が補助してくれる制度です。以下に概要をまとめました。

| 支援の対象となる機器 |

|

|---|---|

| 補助要件 |

|

| 上限額 | 職員数につき変動

|

詳しくは厚生労働省が公表している資料を確認してください。

令和5年度における都道府県別のICT補助金申請受付状況など、最新情報は以下よりご確認いただけます。

介護現場にICTを導入する手順

厚生労働省の「令和3年度導入効果報告」では、ICT導入の際に多くの事業所が以下の5つの取り組みを実践していたことがわかっています。

- 情報共有の方法を見直した…87.7%

- 職場の環境整備を見直した(整理整頓等)…85.5%

- 記録・報告様式を見直した…84.9%

- ICT機器・ソフトウェア等の導入のために課題分析をした上で導入計画を作成した…83.2%

- 業務の明確化と役割分担を見直した(業務全体の流れの再構築、テクノロジーの活用等)…82.0%

つまり介護現場でICT機器を活用する際には、ただ導入するだけでなく、事前の準備や体制の見直しなどが必要になるということです。上記を踏まえた次の導入手順を参考にしてみてください。

| 1 | 導入計画を作成する | 法人内のどの事業所に導入するかを検討し、具体的な導入スケジュールを作成する。 その後、導入するICT機器の検討・比較を行う。 |

|---|---|---|

| 2 | 事業所の体制や業務フローの見直しを行う | ICT機器を導入した際に、体制や業務フローがどのように変わるかをイメージし、見直しと整備を行う。 |

| 3 | 利用者やご家族などに説明する | 職員をはじめ、利用者とそのご家族、ほかのサービス事業者など、関係者に随時説明を行う。 |

| 4 | 使用する職員に研修を行う | 実際にICT機器を使う職員に説明を行い、使い方の研修を行う。 |

| 5 | 導入&効果の検証を行う | 導入した際の効果について検証し、必要に応じて業務フローなどの見直しを行う。 |

ICTはスタッフの負担軽減やサービスの質向上に効果を発揮しますが、現場でうまく活用できない場合はかえって負担になってしまうケースもあります。失敗しないためにも、導入手順をしっかり押さえましょう。

介護業務をICT化して人材不足に対応しよう

介護業界では人材不足が大きな問題となっており、その解決策としてICT導入が進められています。ICTの活用は、今後さらに重要性を増すことでしょう。

ICT化の手段はさまざまです。サービスや機器を闇雲に導入すると、現場で上手く活用できず、かえって職員の負担を増やしてしまうかもしれません。

介護現場をICT化するうえでは、まず事例を参考にシミュレーションしながら事業所に合ったサービスや機器を選択しましょう。そのうえで、手順に従って導入を進めることが大切です。

発生するコストや現場で活用しきれるのかといった不安などから、導入に踏み切れない事業所もあるでしょう。そうした場合は、厚生労働省の「ICT導入支援事業」を確認し、補助金などの活用も視野にいれてみてください。